Viele Jahrhunderte lang zeigten Künstler besonders bei sakralen Bauten ihre Hingabe an das Göttliche. Sie nutzten Szenen und Bilder aus heiligen Texten zur Gestaltung der Gemälde, der Skulpturen und der Architektur. Die Kunstszene war so eng mit der Religion verflochten, dass es etwas Besonderes war, als sich in der Renaissance im 16. Jahrhundert eine Phase entwickelte, in der eher weltliche Motive und Personen Gegenstand künstlerischer Betrachtung waren. Einige Künstler begannen, sich selbst oder ihren Mäzen abzubilden.

Vielen Werken der Renaissance liegt ein Geheimnis zu Grunde

Darüber hinaus wurden in den Werken oft geheime Wahrheiten, in einer Art Code oder Symbolik, versteckt. So hat zum Beispiel Michelangelo in sein Kunstwerk „Das Jüngste Gericht“ eine Symbolik eingefügt, die an die jüdische Kabbala erinnert. Der italienische Maler Parmigianino stellte in seinem „Porträt von Galeazzo Sanvitale“ in einem Detail die Zahl 72 dar, die als die Zahl Gottes gilt. Es gibt einige Experten, die mit der Behauptung für Kontroversen sorgen, dass Leonardo da Vinci in seinem Gemälde „Das letzte Abendmahl“ die Person Jesu und die Figur zu seiner Rechten spiegelbildlich mit symmetrisch passender Kleidung so angeordnet habe, dass ihre Körperhaltungen zueinander ein „V“ bildeten und dies an die Gebärmutter erinnern solle, als ein Symbol für das Weibliche in der Religion.

Die Liste der Künstler, die geheime Codes in ihren Werken versteckt haben könnten, ließe sich beliebig verlängern. Wir wollen uns in diesem Artikel einem Gemälde aus der Zeit der italienischen Renaissance zuwenden, der Epoche, die ganz Europa durch ihre Impulse in Kunst, Philosophie, Literatur, Wissenschaft und Musik beeinflusst hat.

Die Suche nach neuen Horizonten

In der Zeit des Mittelalters war das kulturelle Leben ganz vom Religiösen beherrscht. Demgegenüber war die Renaissance wie eine Wiedergeburt, bei der, wie einst in der Antike, die Suche nach dem Schönen in den Vordergrund trat. Durch eine gewisse Abkehr vom Göttlichen rückte der Mensch selbst ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Die Humanisten sahen in ihm den Mittelpunkt der Welt. Im Zuge der Rückbesinnung auf die griechisch-römische Klassik wurde das Corpus Hermeticum an den Hof von Cosimo de‘ Medici in Florenz gebracht und von Marsilio Ficino ins Lateinische übersetzt. In diesem Werk, das eine Essenz ägyptisch-griechisch-jüdischer Weisheitslehren enthält, ist der „dreimal große“ Hermes Trismegistos die zentrale Figur. Er war, der Idee der Renaissance entsprechend, ein Mensch mit göttlichen Qualitäten.

Piero della Francesca und sein Werk „Die Geißelung Christi“

Das Kunstwerk, das wir hier vorstellen möchten, ist ein Gemälde von Piero della Francesca, einem italienischen Maler der frühen Renaissance. Man weiß weder über ihn noch über seine Kunstwerke besonders viel. Bekannt wurde er durch seine Darstellung „St. Sigismund und Sigismondo Pandolfo Malatesta“ im Malatesta-Tempel in Rimini.

Der Gedanke, in der Kirchenkunst Bilder mit vordergründig leicht verständlichen Motiven zu malen, wurde schon mehr als 1000 Jahre vorher von Papst Gregor dem Großen ausgesprochen. In einem seiner Briefe führt er aus: „Die Malerei wird in den Kirchen verwendet, damit die Analphabeten wenigstens, wenn sie auf die Wände schauen, das entziffern, was sie in den Texten nicht lesen können.“

Das Gemälde „Die Geißelung Christi“ ist, wie viele andere Werke aus dieser Zeit, ein „Gefäß“, angefüllt mit geheimen Botschaften. Das wird in dem Buch „Soluzione di un enigma“ (Lösung eines Rätsels) von dem italienischen Künstler Giancarlo Iacomucci Litofino näher dargelegt (in Italien im Verlag Edizioni Lectorium Rosicrucianum erschienen).

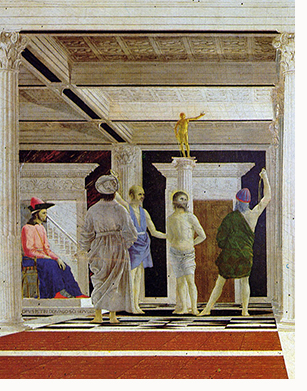

Es gibt nur wenig Bilder, die die Betrachter zu mehr Interpretationen inspiriert haben, als dieses Gemälde. Es hängt in der Nationalgalerie in Urbino. Auf dem eigentümlich schlichten Holzrahmen war ursprünglich die lateinische Inschrift „In unum convenerunt“ zu lesen. Das bedeutet so viel wie „Sie sind in Einem (oder in Einheit) zusammengekommen“. Der Satz deutet auf einen tieferen Sinn hin, der sich der Darstellung im Bild nicht unmittelbar entnehmen lässt. Betrachten wir die „Geißelung“ einmal genauer.

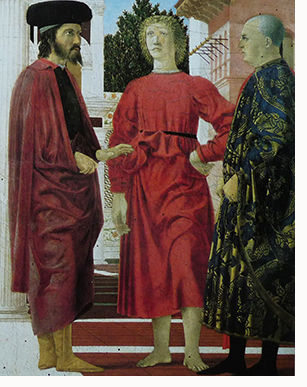

Das Bild hat zwei Teile. Im Vordergrund sehen wir auf der rechten Seite eine Gruppe von drei Personen, die miteinander sprechen. Eine der Theorien besagt, dass einer von ihnen Giovanni Bacci sei – ein Humanist aus einer wohlhabenden Familie, die eventuell das Gemälde in Auftrag gegeben hat. Ihm gegenüber steht der byzantinische Theologe und Humanist Kardinal Bessarion, hier in griechischer Kleidung. Er war ein bekannter Experte für die Übersetzung alter Schriften. Ihm ist es zu verdanken, dass gnostische Schriften ägyptischen Ursprungs ins Griechische übertragen wurden. Unter anderem kann sein Wirken dazu geführt haben, dass das Corpus Hermeticum von Marsilio Ficino übersetzt und damit für die westliche gelehrte Welt zugänglich gemacht wurde. Manche Interpreten bezeichnen den hier abgebildeten Kardinal als den „Ratgeber“.

Wer ist aber die Person in der Mitte, zwischen den beiden? Vielleicht der Künstler selbst? In Rot gekleidet, barfuß und mit diesem Gesichtsausdruck könnte sie eher einen Engel darstellen, könnte auf den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit, den „Parakleten“ oder „Tröster“ hindeuten. Insgesamt gesehen könnten die drei Gestalten ein Symbol für das Wirken der heiligen Dreifaltigkeit sein. Auch in anderen Werken wie in dem Gemälde „Die Taufe Christi“ (in der London National Gallery) hat der Künstler diese Dreiheit als Stilmittel verwendet.

Der linke Teil des Bildes ist vordergründig klarer in seiner Aussage

In der Geißelungsszene sehen wir Pontius Pilatus auf einem kleinen Thron sitzen. Hier gibt es auf der zweiten Stufe eine Inschrift, die nicht gelöscht wurde. Es ist die Unterschrift des Künstlers: Opus Petri Deburgo Sci Sepulcri. In der Übersetzung heißt das: „Arbeit von Pietro aus Borgo San Sepolcro“ (seinem Heimatdorf).

Das italienische Wort „sepulcre“ bedeutet im Deutschen „das Grab“. Das Grab ist ein zentrales Bild in der christlichen Mythologie. Es ist nach der Kreuzigung der Ort tiefgehender Verwandlung des menschlichen Wesens: das Göttliche tritt zutage. Die Rosenkreuzer kennen das Grab des Christian Rosenkreuz, der dort das Testament der Verwandlung in Händen hält. Pontius Pilatus sitzt auf einem zweistufigen Thron. Die Zahl Zwei erinnert an den Dualismus, an die Welt, in der wir leben, in der alles zwei Seiten hat. Es gibt den Wechsel zwischen Gut und Böse, Schwarz und Weiß – wie auch bei dem Muster des Bodens, auf dem Jesus bei der Geißelung steht. Er befindet sich nahe der Säule mit der goldenen Skulptur.

Dann ist da noch ein Mensch, mit dem Rücken zum Betrachter, der offensichtlich an der Geißelung nicht beteiligt ist. Barfuß wie die mittlere Person im Vordergrund, steht er „auf dem Boden des Dualismus“ und verbindet die „äußere“ Dreiergruppe mit der Geißelungsszene. Er könnte die Liebe repräsentieren, die das Äußere mit dem Inneren vereint. Weiß gekleidet, mit dem Turban auf dem Kopf, könnte er als Bindeglied zwischen Zeit und Ewigkeit gedacht sein, als Symbol für eine neue Sicht, eventuell für ein neues Bewusstsein. Wenn die alte Persönlichkeit, das materielle Wesen, „gegeißelt“ und damit gereinigt wird, kommt im Prozess der Verwandlung ein neues Wesen zum Vorschein, das den unsterblichen Seelenkörper besitzt.

Die goldene Statue als ein Mensch, der überwunden hat

Die goldene Statue auf der Säule, an der Christus gegeißelt wird, kann Symbol für diesen neuen Menschen sein. In der einen Hand hält er eine transparente Kugel in die Richtung eines hellen, lichtvollen Bereichs der Decke: die Seele tritt ins Reich der Ewigkeit ein.

Man kann noch mehr Details entdecken und Botschaften erahnen. Das aufmerksame Auge dringt dabei nicht nur in das Kunstwerk ein, sondern auch in die eigenen Seelentiefen. Es weckt etwas darin und so arbeitet die Bildbetrachtung auch an der Lösung der eigenen Lebensrätsel.